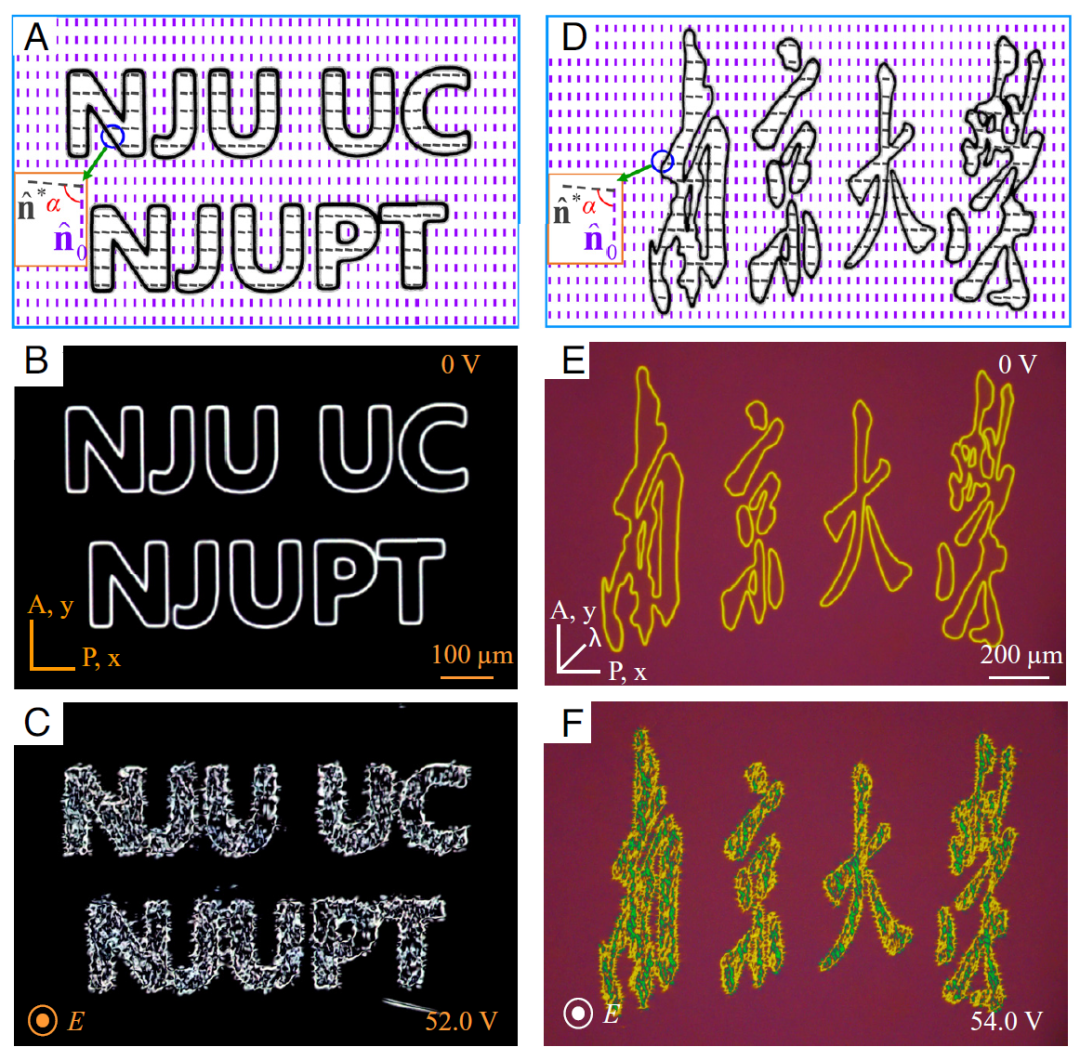

《PNAS》:利用光控取向技术操控液晶三维孤子

自1834年英国工程师Russell首次观察到形状和速度保持不变的水波孤子以来,孤子(孤立波)已成为物理、数学、信息科学、天文学等多学科的研究热点,并在粒子物理、非线性光学、超导体、液晶等领域展现出巨大的应用潜力。近年来,液晶中的孤子现象引起了科学家们的广泛关注,尤其是向列相液晶中的三维取向孤子,其发现攻克了高维非拓扑孤子难以稳定存在的挑战。然而,这类孤子的生成位置和运动方向存在较大不确定性,如何精确控制孤子的产生和运动,一直是该领域的关键问题。

光控取向技术:突破孤子操控瓶颈

近日,南京邮电大学李炳祥教授团队联合南京大学陆延青教授、芝加哥大学Juan J. de Pablo教授以及康奈尔大学Nicholas L. Abbott教授,在液晶孤子研究领域取得了重要突破。团队通过光控取向技术,成功实现了液晶三维孤子的定点产生、区域局域和运动轨迹的精确调控。相关成果以“Command of three-dimensional solitary waves via photopatterning ”为题发表于《美国国家科学院院刊》(PNAS)。

研究方法与实验设计

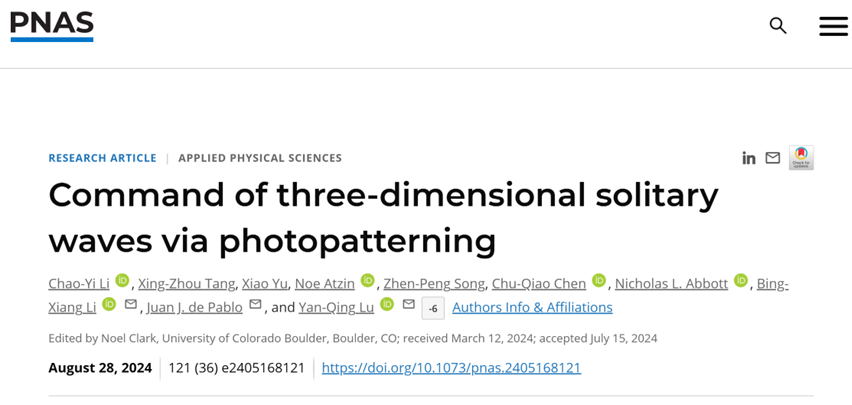

本研究的核心在于利用光控取向技术,在均一的向列相液晶表面背景下,精确定制特定区域中液晶的取向。团队首先采用405 nm波长的线偏振紫外光制备均一取向的背景,再通过365 nm波长的线偏振紫外光,结合数字微型反射镜和微调偏振片,定制特定结构中的液晶取向(图1)。实验结果表明,孤子可以在特定区域内定点产生,并沿着预定轨迹运动。

图1.(A)均一取向和(B)特殊结构取向示意图;(C)孤子产生示意图;(D-F)孤子的定点产生和定轨运动

图1.(A)均一取向和(B)特殊结构取向示意图;(C)孤子产生示意图;(D-F)孤子的定点产生和定轨运动

波导式取向结构的创新提出

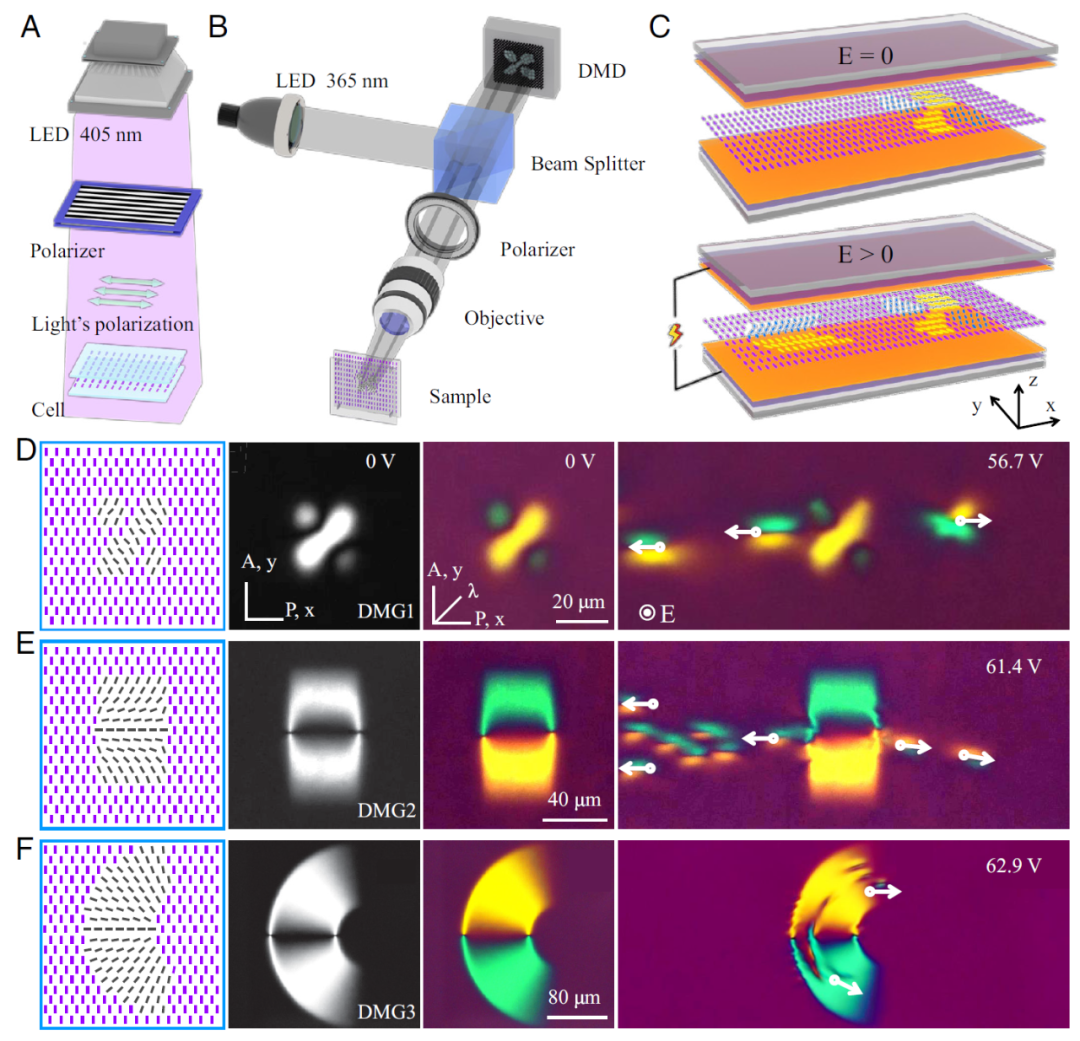

为了进一步提高孤子的可控性,团队创新性地提出了波导式取向结构(图2)。这种结构不仅实现了孤子的单向发射,还将孤子的产生由点扩大到线,大大提高了孤子的产生效率。实验表明,波导式结构能够在单位时间内产生更多的孤子,为后续的应用开发提供了重要基础。

图2.(A)波导式结构的内部取向;(B-F)波导式结构在不同电压下,产生孤子的情况;孤子的单向产生(E)实验,(G)仿真

图2.(A)波导式结构的内部取向;(B-F)波导式结构在不同电压下,产生孤子的情况;孤子的单向产生(E)实验,(G)仿真

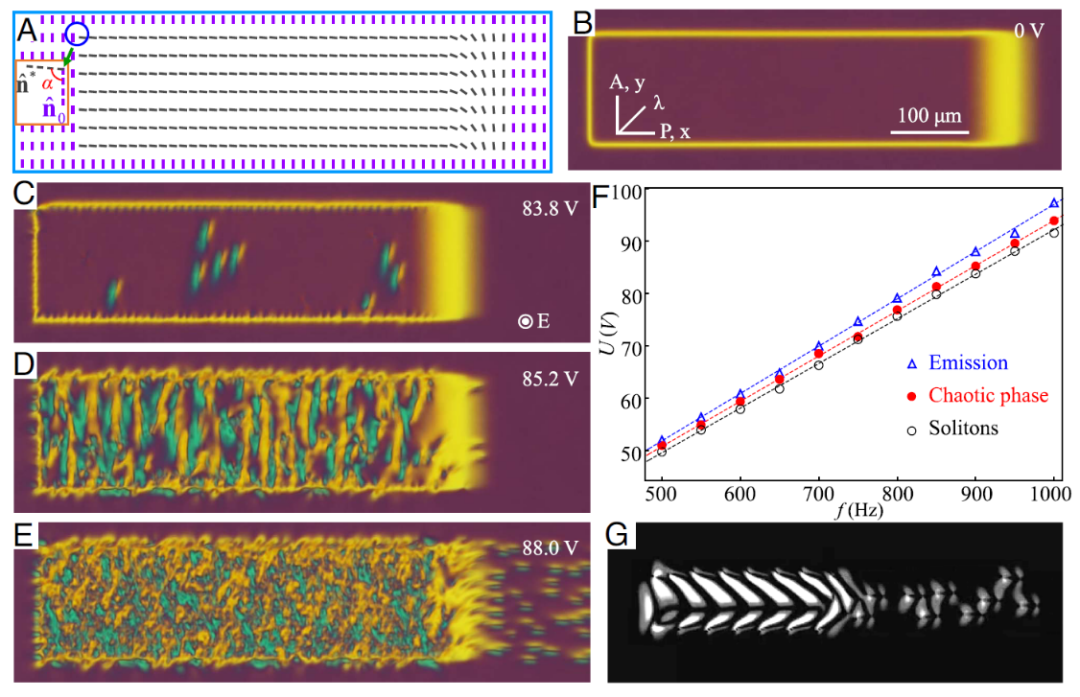

复杂局域结构的设计与验证

团队还设计了复杂的局域结构,成功将孤子局域在特定区域内(图3)。这一成果不仅展示了光控取向技术的强大潜力,也为未来液晶孤子在微粒传输和光学信息处理等领域的应用提供了新的思路。

图3.(A,D)局域结构的内部取向;(B,E)局域结构的显微照片;(C,F)孤子的局域

图3.(A,D)局域结构的内部取向;(B,E)局域结构的显微照片;(C,F)孤子的局域

研究意义与未来展望

未来,团队将继续探索光控取向技术在更多领域的应用,推动液晶孤子技术从实验室走向实际应用,为光学信息处理、微粒传输等领域带来更多创新。

研究团队与贡献者

南京大学21级直博生李超逸、芝加哥大学汤星舟博士(现南京邮电大学教师)为共同第一作者,李炳祥教授、陆延青教授和Juan J. de Pablo教授为共同通讯作者。康奈尔大学Nicholas L. Abbott教授给予了重要指导,喻箫、Noe Atzin、宋振鹏、陈楚乔对本文亦有重要贡献。

该研究得到了国家重点研发计划、江苏省前沿引领技术基础研究专项等项目的资助。

文章来源于软物质跨学科实验室公众号