南大→南安普顿大学→南大!他,已追“光”20多年

从紫金山的晨曦到英伦三岛的夕照,从南安普顿的学术殿堂回归鼓楼的梧桐深处,他的人生轨迹宛如他毕生钻研的光纤——在看似曲折蜿蜒的路径中,始终保持着最纯净的光芒传递,从未有丝毫的偏离与暗淡。

二十余载春秋,他在微纳世界里编织光的诗篇,将深奥的光学原理转化为智慧成果,以自己的方式诠释着“诚朴雄伟,励学敦行”的南大精神内核。他,就是南京大学现代工程与应用科学学院的徐飞教授。

问道英伦:从金陵到南安普顿的求学之路

2000年,当同龄人还在为毕业后的人生方向迷茫时,刚从南京大学材料科学与工程系获得学士学位的徐飞,心中已经点亮了一盏明灯——光在纤芯中的传播规律,既遵循严格的物理定律,又蕴藏着无限的应用可能,这盏“光”的明灯指引着他前行。

继续在母校深造的三年光阴里,徐飞在导师的悉心指引下,初窥光电子学的绚烂世界。2003年硕士即将毕业之际,人生的重要抉择悄然而至:是步入职场的现实港湾,还是走向继续求学的理想彼岸?徐飞毅然择定了后者,更确切地说,他选择了一条更具挑战性的求学之路——远涉重洋,赴英国南安普顿大学光电子研究中心攻读博士学位。南安普顿大学光电子研究中心是世界光纤通信技术的发源地之一,汇聚着全球顶尖的光纤专家。初到异国他乡,语言的隔阂、文化的差异、学术要求的严格,每一样都考验着这个来自中国的年轻学者。

正是挑战促成徐飞的蜕变。四年博士生涯中,他不仅获得了英国海外研究型留学生奖,还荣获2007年度国家留学基金委优秀自费留学生奖。更珍贵的是,在这座光学智慧的殿堂里,他如海绵般汲取着世界前沿的研究精髓,那些深奥的理论与精妙的技法,铸就他手中的利剑,静待着他在科学探索的征途上披荆斩棘。

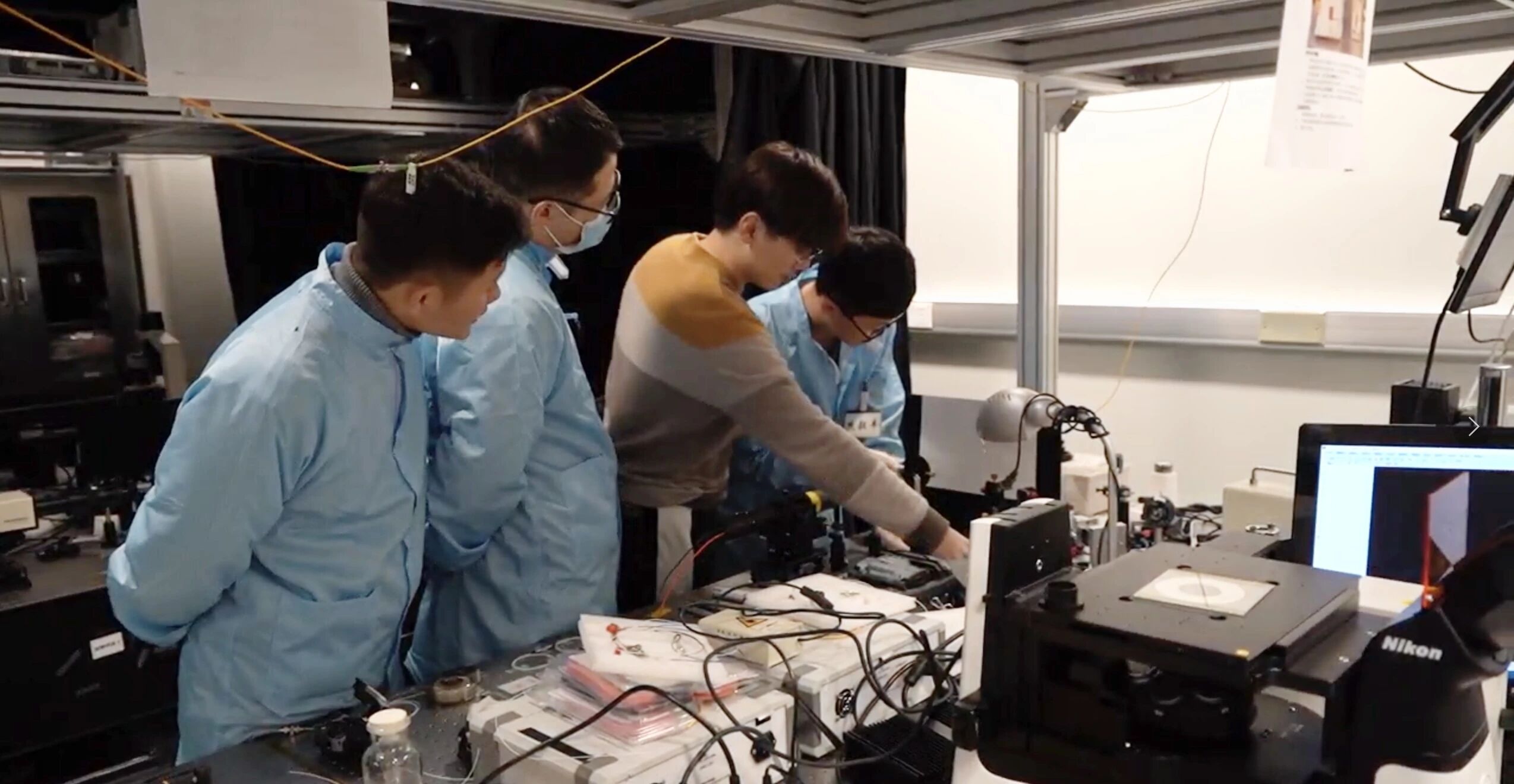

团队正在进行实验

创新之光:从微光纤到智能隐形眼镜的科研探索

在英国求学的阶段,徐飞的内心深处,始终萦绕着鼓楼校区梧桐的婆娑树影。2008年岁末,刚刚获得博士学位的徐飞决定回归学术启蒙的热土,实现更大的人生价值。怀着这样质朴而深挚的情怀,徐飞踏上归国之路,投身母校现代工程与应用科学学院量子电子与光学工程系的怀抱。

归国伊始,他迅速投身实验室建设中,从设备采购到人才引进,从课题申报到学术合作,事无巨细,亲力亲为。从2008年归国到2012年,仅用四年光阴,他便晋升为正教授,成为彼时学院里最年轻的教授之一。

徐飞真正的科研突破从微光纤器件技术的探索启航。他敏锐地洞察到,随着光通信和传感技术的蓬勃发展,器件的微型化必将成为时代趋势,带领团队深入探索以微光纤为基础的各种超小型光纤器件,巧妙运用绕制技术制备出系列微光纤三维多环谐振器,成功创造了超小型光栅、F-P腔、模式干涉仪和微光纤偏振器件等一系列革命性创新产品。这些看似微小的器件,实则蕴含着巨大的应用价值。在通信领域,可实现更高效的信号传输;在传感领域,能提供更精确的测量能力;在医疗领域,能开启微创诊疗的崭新可能。徐飞的研究工作很快在国际学术界引起广泛关注,论文被大量引用,H指数达到40,在ResearchGate等学术平台拥有深远影响力。

《科技日报》报道团队实验成果

《科技日报》报道团队实验成果

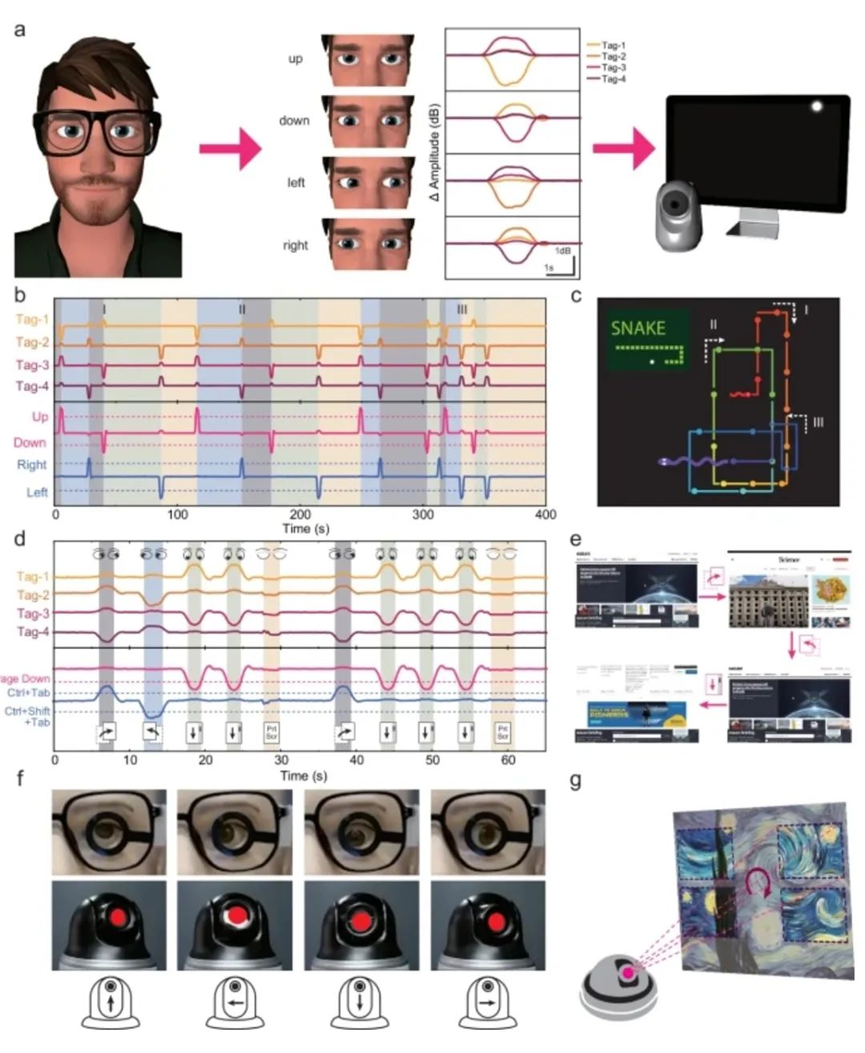

如果说微光纤器件技术的突破让徐飞在光纤传感领域获得了专业认可,那么2024年4月发表于Nature Communications的智能隐形眼镜研究,则展现了他在跨学科创新中的实践能力。这项研究源自徐飞对现有眼动追踪技术局限性的深度思考。传统的眼动追踪设备通常体积庞大,需要复杂的校准过程,难以在自然状态下实现精确测量。那么能否开发一种轻若无物、精度极高的眼动追踪设备?这个问题如夜空中的星辰,在徐飞心中闪闪发光。答案最终指向了智能隐形眼镜的创新之路。但从构想到现实,需要攻克大量技术难题:如何在毫米级的微观空间内集成复杂的传感系统?如何确保器件的生物相容性?如何实现无线无源的数据传输?每一个问题都需要原创性的智慧解答。

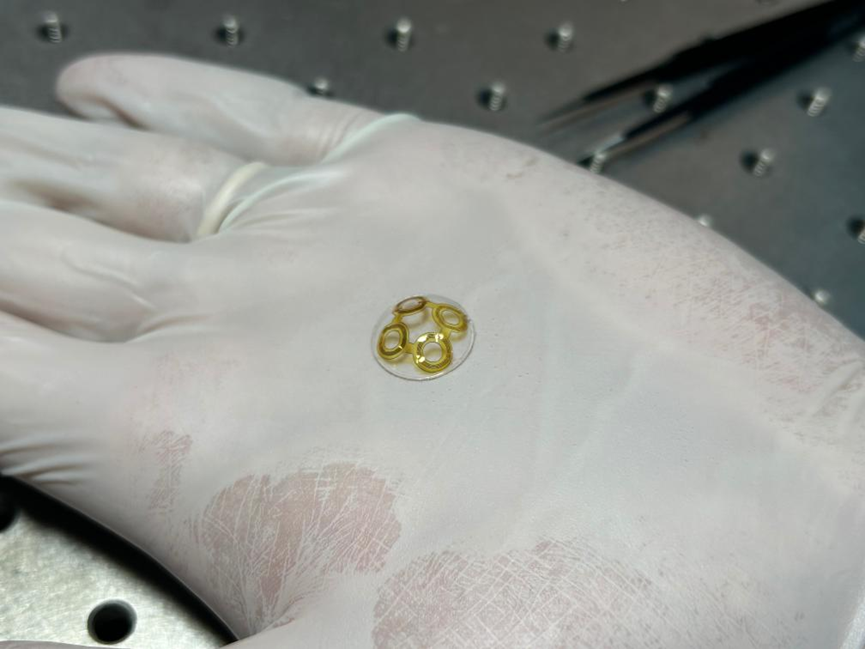

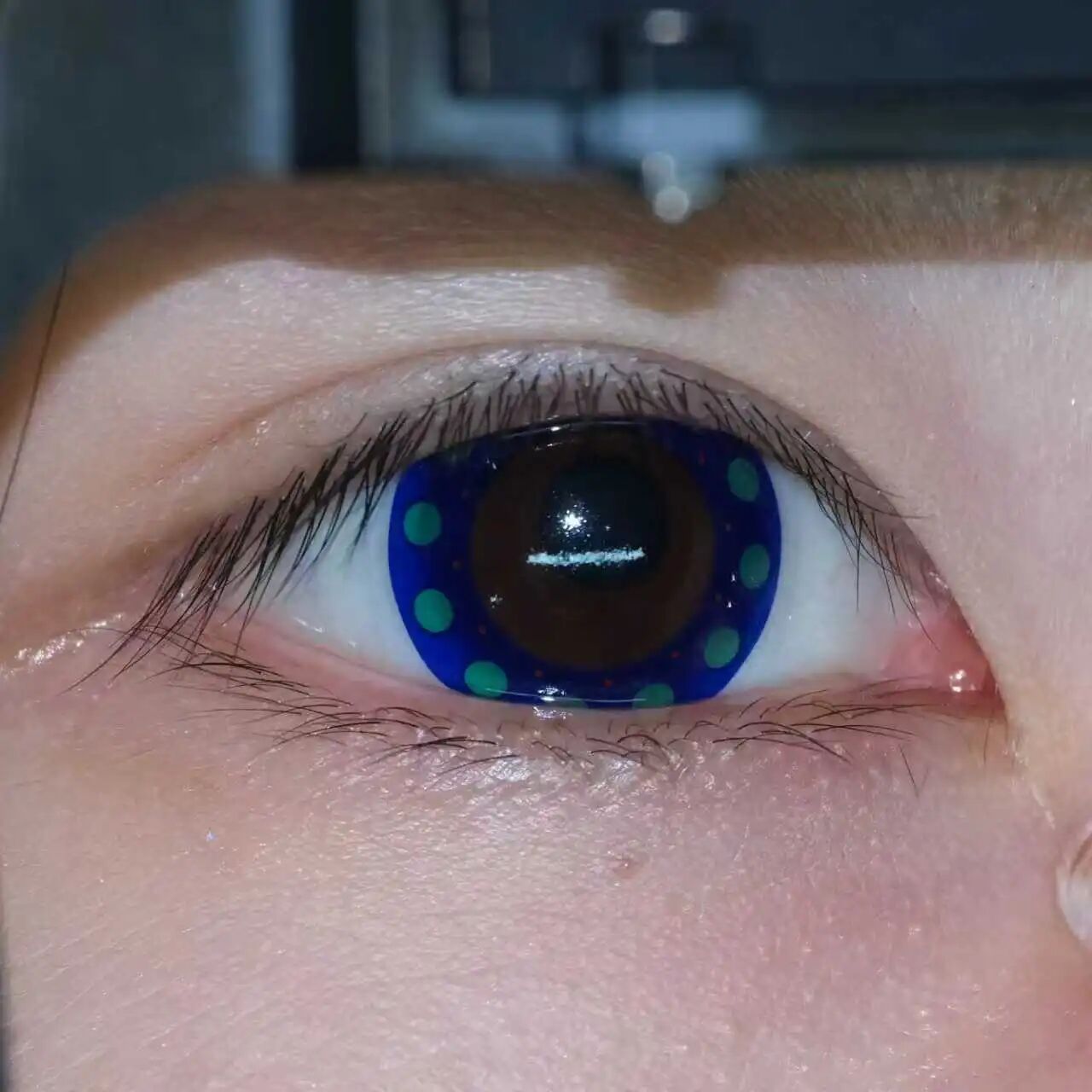

新型眼动追踪隐形眼镜实物

徐飞带领博士生朱衡天踏上了这条充满未知的探索征程。实验室里,师生二人经常探讨至夜深人静,黑板上密密麻麻的公式见证着一次次思维的激烈碰撞。当遭遇水凝胶溶胀难题时,徐飞鼓励学生跨学科求学,主动请教高分子领域的专家学者;当器件小型化遇到瓶颈时,他又带着团队深入微纳加工实验室,一遍遍精益求精地优化工艺参数。最终的科研突破令人振奋不已:通过创新的频率编码策略,这种智能隐形眼镜能够实现精度小于0.5°的眼动追踪,同时保持完全的无线无源特性。更为重要的是,这项技术的应用前景极其广阔——从人机交互到心理学研究,从医学诊疗到生理学分析,都有着重要的应用价值。

当Nature Communications的接收通知邮件悄然而至,对徐飞而言,这只是开始,真正的挑战是如何让这项技术惠及更多人,这种对科学研究社会价值的深度思考贯穿了他科研与教学日常的始终。对于产学研结合,徐飞有着清醒的认识:基础研究必须保持纯粹性,但也不能脱离现实需求。他已经有30多项发明专利获得授权,其中包括PCT和美国专利,有两项PCT专利已成功转让。在他看来,只有真正解决实际问题的技术,才能体现科学研究的价值。

丰富多样的眼机交互应用

2019年,徐飞荣获国家杰出青年科学基金资助,这是对他学术成就的最高认可。站在这个崭新的起点上,他开始思考更深层次的问题:如何让南大的光学研究在世界舞台上发出更强的声音?如何推动基础研究向产业应用的华丽转身?在徐飞的宏伟规划中,未来的研究将更加注重跨学科融合。智能隐形眼镜项目的成功,让他看到了光学技术与生物医学、人工智能、新材料等领域结合的巨大潜力。作为美国光学学会Senior会员、IEEE Senior会员和SPIE Fellow,徐飞也在积极推动国际学术交流,让更多的南大师生站在世界光学研究的最前沿。

智能隐形眼镜

智能隐形眼镜

师者之光:传道授业中的育人情怀

除了科研工作,徐飞也肩担“传道授业解惑”的师者使命。二十多年的教学生涯中,他始终坚持着“做研究需严谨,育人才需耐心”的教育理念。徐飞的指导风格既注重学术的严谨性,也鼓励学生大胆创新求索。在智能隐形眼镜项目中,当学生朱衡天对某个技术路线产生质疑时,徐飞没有简单地给出标准答案,而是循循善诱地引导他自己查阅文献,对比不同方案的优劣得失,最终让其在思辨中找到最佳解决方案。

这种开放包容的指导风格结出了累累硕果:徐飞培养的多名研究生荣获“王大珩高校学生光学奖”(2012年寇君龙、2016年陈锦辉、2022年熊毅丰、2024年朱衡天),指导学生获得2014年、2017年和2019年“江苏省优秀硕士论文”,以及2019年“江苏省优秀博士论文”。2018年,他指导的博士生还荣获了中国光学学会光学优秀博士学位论文。

《南京日报》报道南京大学光纤集成与交互技术实验室

《南京日报》报道南京大学光纤集成与交互技术实验室

徐飞的教育理念不仅体现在专业指导上,更融入到日常师生交往的点点滴滴中。实验室的同学们都知道,徐老师的办公室永远为学生敞开,无论是学术问题还是生活困惑,他都愿意耐心倾听。在他看来,培养学生不仅要传授知识技能,更要引导他们形成正确的学术品格和人生观念。

更让徐飞感到欣慰的是学生们的成长轨迹。有的学生毕业后进入知名高校任教,继续从事光学研究的薪火传承;有的进入高科技企业,将实验室的技术转化为产业应用的现实力量;还有的选择自主创业,在光电产业的蓝海中搏击风浪。看到学生们带着他传授的光学智慧走向人生的不同方向,如同从同一束光源分离出的光谱,各自绽放着独特的色彩,这种传承的延续让他感受到超越个人成就的愉悦。

徐飞与学生们的毕业合影

夜深了,南大校园渐趋宁静,现代工程与应用科学学院的实验室里依然灯火通明。显微镜下,那些细如发丝的光纤在激光照射下闪闪发光,仿佛在诉说着光学世界的无穷奥秘。

在这个科技日新月异的时代,徐飞和他的同行者们,正在光的世界探索着新的路径。他们在原子与分子的缝隙间追逐光的足迹,在寂静的深夜里倾听光子的低语。每一次实验数据的跃动,每一个学生眼中燃起的求知之火,都如同光纤深处那些细微而坚韧的信号,穿越黑暗,抵达远方,最终织就一张通往未来的璀璨光谱。

文章来源于南京大学公众号